华东院:CIM平台驱动智慧城市发展实践

来源 本文节选自《华东院:CIM平台驱动智慧城市发展实践》,原文刊载于2021年7月第74期《超图通讯》。在“超图集团”公众号对话框回复“华东院CIM”,即可获得全文PDF。

数据底板对接应用,聚焦智慧城市建设

2014年,华东院率先提出“CIM”概念,实现城市管理在时间和空间维度上的拓展,将碎片化的智慧城市应用串联起来,补全形成整个智慧城市拼图,提升城市治理和服务水平,有效支撑智慧城市建设。

当前智慧城市建设,仍有下列几个方面有待提升:

场景还需增加:目前的一些智慧应用仍然停留在信息化的层面,还不属于智慧城市应用场景。应用场景应该是用户在一定时间在某一空间停留并与环境进行交互。比如未来社区,社区作为城市生活的重要场所,无论是忙碌的白领、买菜的大妈、还是玩耍小朋友,在固定时间、固定空间的典型行为才是场景。目前为止在智慧城市应用场景还不够丰富,更主要的是不够具象化。

规范数据标准:现阶段,经过前期的智慧城市建设,每个城市、每个领域都汇集了极为庞大的数据量,但是这些数据在分类、存储等诸多方面并不规范,还有很多私人数据或者各领域、各业务部门的数据之间的壁垒也尚未打通。这些都导致数据关联应用和综合利用的难度很大。因此,建立统一的标准十分必要,要把所有数据有规则地汇聚起来,形成统一的架构,统一的存储、调用方式,通过算法发挥大数据的作用,支撑多种应用场景的建设。

加强智能算法的研究:智慧城市治理能力和治理水平的三驾马车就是算法、算力、算据。这三点是构建智慧城市中枢的重要支撑,也就是现阶段城市大脑发挥的作用。算据需要通过泛在网的感知;算力是采取三个方面结合的体系构架,分别是云计算、边缘计算和端处理,云+边+端构成了算力;目前人工智能理论基础是基于统计学的算法,也是深度学习的一种分类。

搭建数字城市平台,赋能城市智慧服务

华东院搭建的数字雄安CIM平台,是全球领先的数字城市基础工程,在三维地理信息基础上,汇集各类工程设计、建设和运营过程中的数据,通过可视化数字蓝图、实时化城市模拟、智能化辅助决策等功能,实现对新区的智慧管理。

▲数字雄安CIM平台

实现三维可视,消除信息孤岛

搭建数字城市平台,华东院的第一步工作是建立镜像城市,这需要汇聚测绘、地质、规划三大基础模型的CIM平台。通过CIM平台,统一坐标系和高程基准,整合基础数据,形成城市设计一张图,为开展各类应用打下坚实基础。

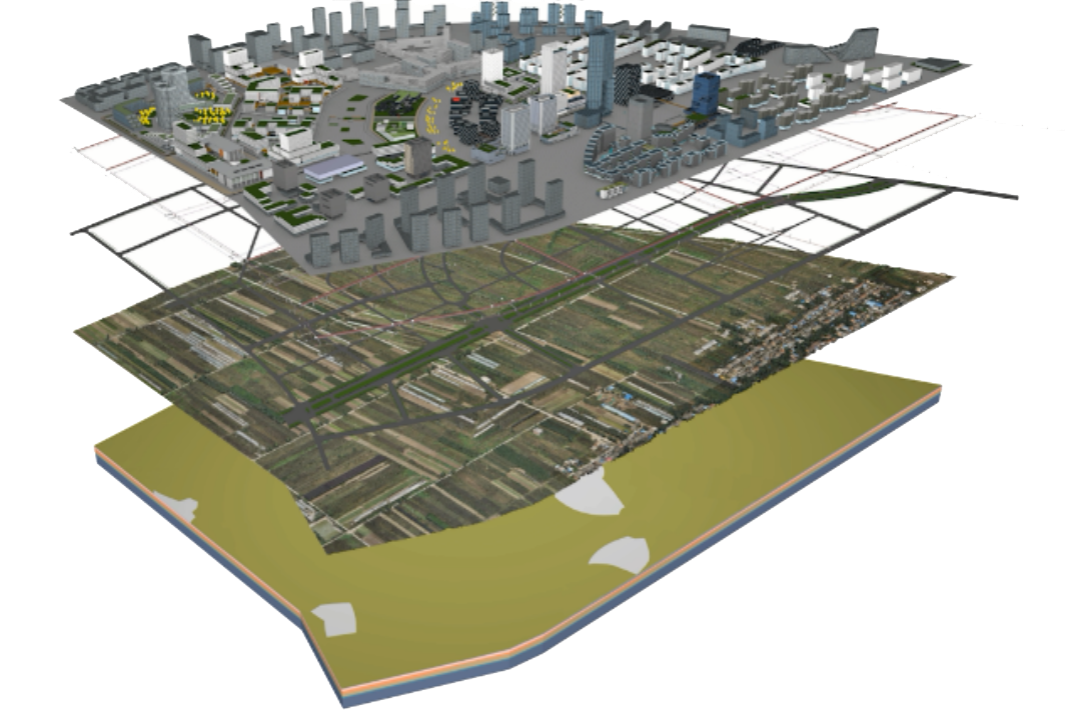

▲CIM平台数据涵盖地上地下全空间、城市规划建设运营全过程

在CIM平台上,可以通过三维模型直观展现各个单位各类规划设计间的冲突,对各单位提交的三维模型进行审核并反馈,在保障数据准确的基础上,提前消除设计隐患,确保规划理念落地,让城市规划设计更为科学。例如,某条市政道路在某位置规划预留了井盖节点和密集的市政地下管线,同步进行的景观方案设计却在该处放置了景观小品并种植了乔木。CIM平台及时了提醒相关设计人员注意此处可能冲突的情况,消除了设计隐患。

▲市政管网与建筑地块接口协调

如何协调好每一个建筑地块和每一条市政道路的控制标高,是城市规划设计落地所面临的基础问题之一。传统上各类规划设计间的协调依靠的是二维图纸和经验丰富的专业工程师的想象力,而CIM平台实现了在城市规划设计之初就将各类基础数据都融入其中,直观展示出城市建设完成后的建筑群天际线、单元地块布置、街道景观乃至每一处管线节点,不同部门和单位的工程师们能借此快速提前定位问题,降低了沟通协调的门槛,提高了规划设计效率和质量。

CIM平台汇聚并向各方集中提供各类数据,确保市政、建筑、景观3类工程项目有序衔接落地,并且提供了统一的坐标系和高程基准,整合了包含地下室的建筑模型和包含地下管网的市政道路模型。利用CIM平台,可以整合和校核空间,辅助规划、建设各方内部及各方间协调决策。例如某区域采用地下空间整体开发模式,地块间的地下停车场采用贯通设计,根据结构预留要求,其中一处地下室顶板上方需要为地块间的市政管网预留1.5米的覆土厚度,CIM平台在校核设计模型时,发现覆土厚度不足1.5米,及时将该情况反馈给地块建筑设计方,地块建筑设计方及时进行了修改,提前消除了设计隐患,确保了地下空间整体开发及海绵城市龟背式地形等先进设计理念的落地。

▲CIM在方案校核、规划统筹、建设监管方面发挥作用

CIM平台给智慧城市的发展提供了无尽的想象空间。CIM平台是实现未来城市诸多场景有序运作的基础,也是城市规划建设管理最基础的工具,用好、用活这个工具,才能打造宜业、宜居、宜乐、宜游的城市。基于已有数据,立足现在,着眼未来,CIM平台将为智慧城市的发展提供核心动能。